1948年5月26日出版的哈尔滨《生活日报》刊登了一期纪念哈尔滨建市50周年专刊,其中一篇文章叫《哈尔滨的成长》,一位名叫张顺庆的工人讲述了他亲身经历的哈尔滨的历史变迁,内容很有趣。

让我们站在1948年这个历史节点,去了解普通人眼中的哈尔滨,1945年哈尔滨解放,1946年4月28日,是全国第一个解放的城市,被誉为共和国长子。

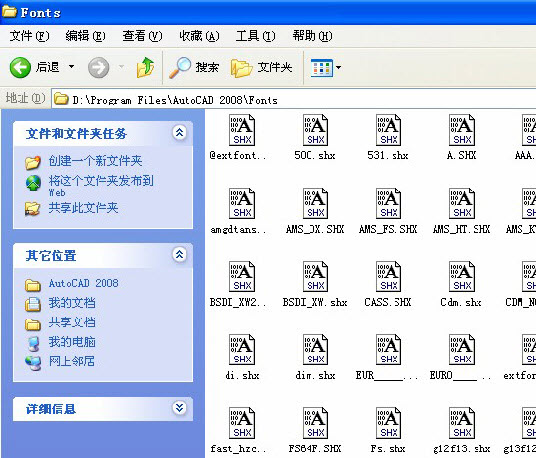

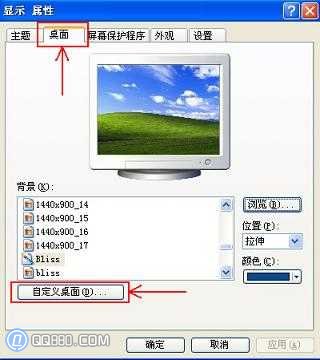

《生活日报》是原中共中央东北局宣传部主办的报纸,1948年5月1日在哈尔滨创刊,算得上是一份红色文件。5月26日,《生活日报》刊登了多篇纪念哈尔滨建市50周年的文章,本文就是其中一篇。

1948年5月26日哈尔滨《生活日报》

哈尔滨的成长

工人张顺庆的口述

一

同志们,你看看哈尔滨的每一块砖、每一栋建筑、每一块路石、每一根水管,哪一个不是我们劳动人民造的呢?

二

比如,您小时候的哈尔滨是什么样子的?

路外是泥塘、水坑,路内是草地、大沟,南岗全是土山,没有房屋,片帘子一带的大水坑与河道相连,东站是大坟地,马家沟只有几户人家在务农。

光绪二十四年(1898年),俄国人在这里铺铁路,我们修铁路的老头子也来这里跑腿,他们没有房子,住着红土车子。那时的哈尔滨很冷,江上吹来的风令人心寒,冬天最冷的时候,人吐痰都能破嘴。水上旅馆所在的那块地,原本是一片空地,人不得不缩着脖子,风大得抬不起头来,穿着旧山羊皮的守卫兵有时感觉被冻死了。1913年五一劳动节那天,我还在屋里烧柴火,外面的雪还没化。

我们铁路工人就住在那三十六间棚子里。这块地也叫大工厂,原来是三十六间大房子。中国工人和俄国工人经常说话吵架,真是天下工人一家人啊!当时俄国士兵就住在抚顺街的地窖里,地窖好像是菜窖。原来的炮头街是俄国炮兵营房,有布棚。直到1909年,才从东山里拆石头建营,地窖才拆掉。

南山上建起了医院,三中东边的土山成了俄国人公墓,1905年修建了喇嘛台,马家沟早年有德国人开的酿酒厂,还有七八个菜农。

当时道里兆麟街一带是一条大沟,通向江边。从兆麟公园到江边,两边搭着木棚。俄国人很多,但没有什么大生意。江边到八道街,只有几户人家。共和里旧址原是大泥坑。1911年才建起两栋楼,楼上住着一个妓院老板,楼下住着一个天津人开的小饭馆。

十一街附近有个大木棚,是哈尔滨最早的剧场,容纳不了多少人,也没有好演员。南方人开的利丰酱油厂(应为利通酱油厂,1908年开业,位于道里洋街7号)算是哈尔滨最早卖酱油、醋的店铺。

晚上基本没人走路,背上还踩着很多死狗(胡子狗),就算是白天,也很少看到女人经过。

三

铁路越兴旺,人就越多。我们道台的办事处就在傅家店,俄国人派了十个洋兵来保护道台。傅家店指二道街附近,有两处地方早先是属于老傅家的。道外摩托铁路附近是第一道河坝,只有门西边几间茅草屋,库当街有个刘巴什,打着旗子卖膏药,卖卖艺。我还记得1910年松花江发大水,道台修第一道河坝时,雇工人抬土,一担两分钱,那是当时的羌钱。修第二道河坝时,河水小了。两道河坝都是我们工人用血汗修建的。

最初巴占只有一座小火磨,后来建了永胜火磨,规模大了才有了双合胜。那时候,没有洗澡的地方,道外有一户人家,建了两个大、小木箱,烧开水,倒在木箱里,这叫洗澡池。屋里铺着草席,想洗澡的人就脱下衣服,放在草席上。

骑着驴子上路,车夫大声喊道:“骑上驴子,上路吧!”

连一辆马车都没有,制造马车的铁匠炉也要等到后来了。

道外有北五道街、中五道街五条街道,南五道街至今仍是一个恶臭的泥坑。

后来路上又有几辆老式的俄式四轮马车。1920年,斗式马车开始流行,据说是美国式的,叫“米拉干车”。日本鬼子来的时候,有拉人的日本车。大跃进以后,哈尔滨才出现汽车,那时德士古、美孚、汇丰等外国公司都来了。

1910年,各国的洋行都进驻在水道街的高楼大厦里,他们的批发货源都在三中。哦!那时候洋行煤油店很多,连农村都用美孚油。哈尔滨很早就有了电灯,电灯厂建于1902年左右。

1912年,英美两国在北京建了一家鸡鸭公司,那时候肉很便宜,吃的都是牛羊肉,杀完羊后肝肺就扔到河里,只剩下羊皮,羊皮本来也很便宜,但是随着山东人越来越多,羊皮也越来越贵。

1915年前后,流行的香烟是美国小烟牌、日本蜜蜂牌、英美地球牌,都是开口的,蜜蜂牌有嘴(油纸嘴)。后来又流行前门、炮台等。1900年出现老毛子香烟,最初是大白梗四季克,每盒250支,里面垫一张油纸,可以把烟草放进去,用小棍子抽。后来又出现了老八多香烟。

四

1910年 9月,发生瘟疫,铁匠铺、马车炉全灭亡。到11月,哈尔滨大难临头,大街小巷死尸遍地。次年正月,死亡人数减少。2月初,东四家子(三棵树)到处都是死尸。医疗队天天来收尸,他们穿着绿色的衣服,只露出眼睛,人人都叫他们“蛤蟆队”,都怕他们。他们骂人的时候,就说:“谁要受委屈,就是蛤蟆队的儿子!”

当时,头道江坝附近的头道街道上,有一堆死尸,有三百多具,用沙子掩埋,有两栋房子那么大,焚烧尸体用了几十吨木柴,一百多桶煤油,烧了七天,天空中黑烟滚滚,我亲眼看见了。

那时候,人死了,没人抬,没有轿子,也没有乐师。苏联人干脆从 9 月到 2 月 17 日在道路交叉口(包括道路内外)切断交通。

我们工人每天随身带着体温计,体温36度就叫我们去干活,体温不够就给我们药喝,当时大棚里住着七八十个人,好可怕啊。

瘟疫之后,建起了道里巴扎什,鱼贩、菜贩、肉贩都聚集在一起,不让住人,有因达拉姆(俄国巡警)昼夜巡逻。那年四月,我为道里巴扎什做了铁窗和铁门,合同是100天,我用了79天做完。1912年我回国,后来去了海拉尔,1924年又调回。哈尔滨建市以来变化很大,真是了不起。

五

同志,哈尔滨不是我们劳动人民创造的,谁能创造的呢?我们走过了五十年,历经艰辛,流尽了心血,才有了今天的哈尔滨!

1948年的《生活报》可以算作一份红色文件

高女士在家中整理父母留下的旧箱子时,意外发现了一件珍贵的革命史料文物——一套完整的近60年历史的《生活日报》。12月14日,收藏家、史学家看到这套完整的《生活日报》时纷纷表示:保存如此完好、如此完整,堪称东北革命史料文物的精品,实属难得。

哈尔滨《生活日报》创刊号记载了《生活日报》1948年5月1日在哈尔滨创刊的第一期,为5日刊,由生活日报社编辑印刷,光华书店发行,办公地点位于哈尔滨市狄段街56号。

《生活报》创刊号头版刊登了胡乔木《世界局势在怎样变化》系列文章的第一篇《就职演说》和华君武的漫画《破伞没用》。

第二版刊登了《延安记忆》和宋志的《胶东半岛行记》;第三版刊登了王平的《变化中的哈尔滨》;第四版刊登了推荐周立波小说《暴风雨》的文章。纵观《生活日报》,有“时事评论”、“自由谈”、“地理知识”、“读者顾问”等栏目;文章形式有评论、问题讨论、学习回顾、来信、报道、文学随笔、诗歌、评论等。

据史料记载,《生活日报》由原中共中央东北局宣传部主办,由宣传部副部长刘志明主持,社长宋志、金仁、华俊武、沙鹰、王萍等组成编委会。

中华人民共和国成立前迁至沈阳

1948年底,原中共中央东北局迁往沈阳,办公地点为今辽宁省政府。《生活日报》也迁往沈阳。1949年1月16日,《生活日报》在沈阳复刊,出版第45期,由东北书店发行,办公地点为和平区中正路(今民主路)94号。

在沈阳复刊的《生活报》第一版刊登了《复刊随笔》、时事评论《美帝国主义政策的新失败》、华君武的漫画系列《图说和平计划》等文章。第二版刊登了《闲谈‘变化’》、《自由谈》等文章。第三版开设了“读者服务”专栏,发表了《人民大学—东大》等文章。第四版发表小说、散文、诗歌等。

发表有价值的文章和漫画

《生活报》第84期终刊前第四版刊登了毛泽东主席的三首诗:《井冈山》、《长征歌词》、《长征诗》。《生活报》刊登的文章均为当时东北革命作家和著名文人所写,具有珍贵的收藏价值。全套《生活报》共刊登了著名画家华君武的12幅漫画。目前仅存《重振雄风》和《网着等待》两幅漫画的原稿,可见这套《生活报》的珍贵。

1948年11月6日,《生活报》在头版用红色刊登标语:“庆祝苏联十月革命三十一周年!庆祝沈阳解放!庆祝东北解放!”还刊登了华君武的宣传画《解放沈阳》和激昂的文章《胜利讲话》。

据了解,《生活日报》共出版85期,最终在沈阳停刊。

珍贵历史文物稀缺

12月14日,收藏家、史学家们看到这套完整的《生活日报》后,不禁感叹,这套《生活日报》刊登了当时东北许多著名作家、文人墨客的文章,记录了当时东北的各种政治事件和文化活动,质量极高,是东北局原来的机关报,特别是从第一期到最后一期,全部保存至今,没有丝毫差错,实在是弥足珍贵,无疑是一件珍贵难得的革命历史文物,对于研究建国前东北的革命历史和社会状况,具有很高的文物价值。

图文来自全套生活日报,珍贵的历史文物实在难得。

哈尔滨光复

1945年8月,苏联红军攻占哈尔滨火车站,哈尔滨解放。

1945年,苏军解放哈尔滨,人民热烈欢迎阅兵

1945年,苏联红军解放哈尔滨,中国人民夹道欢迎。

哈尔滨解放

1946年4月28日哈尔滨解放

它是中国第一个解放的城市。

4月初,东北民主联军1.2万余人进驻哈尔滨市郊。28日拂晓,参战部队迅速挺进哈尔滨市区,大部队顺利推进,在消灭少量敌人后成功解放了哈尔滨。

民主联军进驻哈尔滨(新华网-哈尔滨新闻网)[编辑:牛鑫]

哈尔滨解放后,蒋介石放下武器的将士们曾来哈尔滨视察,照片中挂有招牌的建筑,即位于道里区十二道街的真美照相馆。

1946年7月16日,哈尔滨临时参议院成立,成为民主建设的典范。

1948年10月至11月,中共中央东北局和各民主党派代表沈钧儒、章伯钧、谭平山、朱学范、蔡廷锴、王少翱等在哈尔滨聚会,商讨筹备新政协和建国事宜。

1948年11月4日,哈尔滨20万市民举行盛大的胜利游行,庆祝东北全境解放。

《生活日报》1948年5月1日在哈尔滨创刊,是一份红色报纸。

1948年5月26日出版的《哈尔滨生活报》出版纪念哈尔滨建市50周年专版。

1948年5月26日出版的《哈尔滨生活报》刊登工人张顺庆的口述文章《哈尔滨的成长》