尘封村庄档案(62)|典型合同:张家卖房产,为何邻居卓家十个人来做见证?

封面新闻记者 黄勇

1906年4月26日,建州一三田仰天窝村村民廖廷华父子因筹措经费,拟将前年购得的山地、房屋、林木、竹林及阴阳两房地皮卖给陈仪超,价值三百贯铜钱,另加费用及全部嫁妆,共计四十贯铜钱。

所出卖的草屋、庭院内外一切附着的土、木、石、竹、铁钉、瓦、草,以及所出卖土地的界线及其附着的草木、土石、坛、社庙、古泉、古井、古基、古墓,以及一切没有记载的“看得见的、看不见的,建得的、未建得的,铺满天地,连秋毫末梢”的东西,一律“卖得干干净净,毫无保留”。

这份签订于清朝灭亡前五年的土地契约,典型而真实地反映了清末政治形势和农村的一些现状。

第一,与清前中期的土地契约相比,该契约过分强调了督买的果断性。

合同上写着“每一寸草,每一寸树,每一寸土地,每一块石头,看得见的和看不见的,建成的和未建成的,天空覆盖的大地,甚至一根头发的末梢”,“凡是业内没有写明的东西,一律无保留出售”,表明买卖双方决心把每一个细节都白纸黑字地写清楚。

这类写作的出现,反映出在土地自由买卖过程中,人们之间的默契和信任已经不再像以前那么牢固,人与人之间诚信的精神,或者说乡村宗族社会的道德约束,正在衰落或弱化。

其次,廖家出售的房产涉及周、韩、邱、李、董、吴等姓邻居。

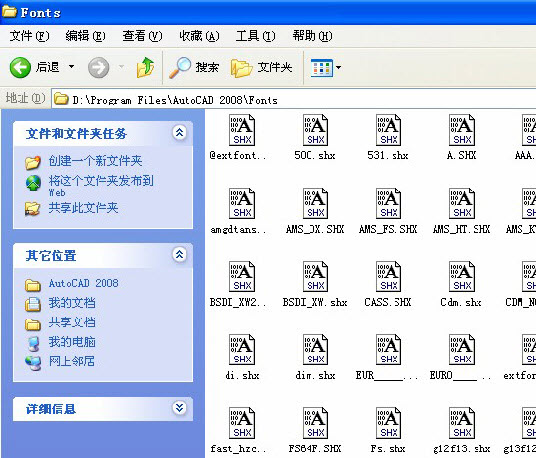

廖家未请邻居见证便卖掉房产,这份土地契约疑点重重。图片由成都市龙泉驿区档案局(博物馆)提供

按照惯例,签订合同时,应该邀请所有涉及的邻居来做见证人。但这份合同里,没有邻居,只有四个见证人,连最重要的卖方都没有签字。

第三,合同中对欺诈行为的警告和规避做了相当严厉的表述,如“明抵押暗典”、“粮食供应不明”、“内政不明”、“外债典当”、“虚构隐瞒”等。

结合第二、第三个问题,我们不禁对这份盖有公章的土地合同的合理性和合法性产生怀疑:为什么不请邻居等与房产出售有关的利益相关方来作见证?地界涉及6户人家,难道他们都没有时间或胆量来作见证?卖方为什么不签字?

这很不寻常,邻居们没有来见证,可能卖家不想邀请邻居,合同就悄悄签了。

那么,问题来了,为什么要偷偷签订合同呢?

对于卖方廖家来说,这套房产一定是合法的。他们之所以秘密出售,并在合同中对卖方有如此多的苛刻限制,一定是不可告人的秘密。最有可能的是,他们不得不出售,这是一笔不公平的交易;也可能是他们急于摆脱它而仓促行事。

契约中还有另外一项费用,内容比较复杂详细,什么“旧衣脱商、移灵安匾、画词、过关、镯底”等结婚礼金、铜钱等都包括在内。

这个房产总价是300串,卖家另外付了40串的费用,当然比较贵,所以是单独计算的。

值得注意的是“礼”字。卖地人大多因缺钱而将地皮卖出,参与交易的人可随意收受礼金。这是龙泉驿客家习俗,本无可厚非。但到了清末,这种礼金性质就变了,数额变得十分巨大。

上述分析反映出更深层次的背景,就是清末的政治混乱。

[下一期精彩内容]

请参阅《尘封的乡村档案(64)》。

特别感谢:

成都市龙泉驿区档案局(档案馆)。